Impresiones Madrileñas 1955

![[Img #88052]](http://el7set.es/upload/images/07_2022/7657_765_thum_6579_9761_img-20210516-wa00012.jpg) Tras unos pocos días pasados en San Sebastián y Santander, llegué, por fin, a Madrid, donde fuí recibida, efusivamente, en el andén, por los tres hijos menores de mis futuros “padres españoles“, los del intercambio estudiantil, mientras que el hijo mayor estaba en Alemania, con mis padres y hermanos.

Tras unos pocos días pasados en San Sebastián y Santander, llegué, por fin, a Madrid, donde fuí recibida, efusivamente, en el andén, por los tres hijos menores de mis futuros “padres españoles“, los del intercambio estudiantil, mientras que el hijo mayor estaba en Alemania, con mis padres y hermanos.

Más o menos tres meses viviría yo, de ahora en adelante, en la calle Ferraz, en el número 50, hoy famoso por ser la sede del PSOE. El edificio actual, desde luego, no tiene nada que ver con el edificio en que yo viví entonces, uno de esos edificios de finales del siglo XIX, con pequeños balcones de rejas de hierro forjado delante de las ventanas, con un gran portal y con un ascensor de cristal que se movía en una especie de artístico andamiaje. Los sirvientes y suministradores, por cierto, usaban puerta y ascensor diferentes.

Si llegabas tarde a casa, el portal ya estaba cerrado, por lo que había que llamar al sereno, dando unas palmadas, a lo que este acudía con su gran manojo de llaves. Los serenos conocían a toda la gente de su barrio y eran una fuente inagotable de noticias. Así que no es de extrañar que una mañana uno de mis “hermanos españoles“ me preguntase por el chico gordo que me había acompañado a casa la noche anterior.

El piso en donde vivía, era bastante grande. Había una muchacha y una cocinera, a la que la señora de la casa todos los días daba órdenes en cuanto a los platos que preparar y a las cosas que comprar.

La primera mañana de mi estancia me quedé bastante perpleja, cuando la muchacha entró en mi habitación y puso la bandeja con el desayuno encima de mi mesita de noche. Pero pronto me acostumbraría a ese servicio matinal como también a los para mí más que raros horarios de las comidas: La comida, o, como suele decirse hoy, el almuerzo, a las tres y media o incluso más tarde, y la cena a las once. Teniendo en cuenta la sobremesa, uno se levantaba de la mesa a horas bastante tardes, sobre todo por la noche, cuando la sobremesa se prolongaba muchas veces hasta más allá de la una. Más de una vez me echaba una tardía siesta entre las ocho y las diez de la noche para luego estar en forma para la animada sobremesa nocturna.

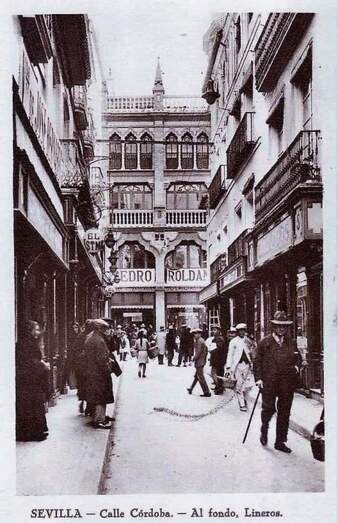

El Madrid de aquel entonces no tenía nada que ver con la urbe en la que se ha convertido. Uno podía estar sentado, tranquilamente, en una de las terrazas que había a lo largo de la Gran Vía, tomándose un vermouth con unas aceitunas o patatas fritas, sin ser molestado por el tráfico.

En las calles abundaban los Fiat 500 y los taxis, que eran muy baratos, por lo que mi “padre español“ cogía un taxi, todas las mañanas, para ir a trabajar y dedicarse a sus negocios. A veces todavía podían verse taxis que, de repente, se paraban en medio de la calle, con un taxista cabreado saltando del vehículo y tratando de ponerlo en marcha dando vueltas a una manivela.

La calle Ferraz estaba – y está – cerca de la Plaza de España, con su gran monumento dedicado a Cervantes. Cada vez que cruzaba la Plaza en mis paseos hacia el centro, saludaba a Don Quijote sentado en su Rocinante, y a Sancho Panza cabalgando en su burro.

Me gustaba visitar la animada e histórica Plaza Mayor, por la que aún pasaban los tranvías, un medio de transporte muy barato. Todavía más barato era subirse a las escaleras, al arrancar el tranvía, o a la parte trasera, deporte ese, practicado por chicos y soldados jóvenes.

Los días que tenía mucha hambre y no quería esperar a la tardía comida, me compraba en una de las muchas freidurías que había a lo largo de la Plaza, un bocadillo de calamar frito cuyo recuerdo aún hoy me hace la boca agua. Entretanto ha desaparecido la mayoría de las freidurías, pero los bocadillos de calamar de Madrid siguen siendo famosos.

En mis paseos por el Retiro me volví a tropezar con las niñeras que ya había visto en San Sebastian y Santander, esas niñeras de trajes de rayas blanco-azules o blanco-rojas, empujando carritos de ruedas altas y acompañadas de uno o dos niños pequeños, en impecables vestidos o trajes blancos; pero España todavía era un país pobre, por lo que esos niños eran la excepción, abundando los niños mal alimentados y descuidados, sucios y desaliñados.

Muchas veces visitaba el museo del Prado; aún no existían ni el Thyssen-Bornemisza ni el museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía. Este último era un hospital al que, un día, me invitó un estudiante para presenciar una operación de apendicitis, seguro para verme desmayar; pero de eso, nada de nada, aparte de que estábamos en una de las últimas filas del foro escalonado, por lo que nos fue imposible enterarnos de los detalles.

Algún domingo me iba al Rastro, ese enorme rastro donde se puede comprar casi de todo. A mí me interesaban los muchos libros de lance allí expuestos. Siempre era la única chica entre montones de chicos. A la mayoría de las chicas de aquel entonces no les gustaba leer, como tampoco les gustaba hacer senderismo o andar por pueblos, porque siempre llevaban zapatos de tacón alto – una amiga mía me confesó un día que fue a los sesenta cuando probó, por primera vez, un zapato plano, quedando entusiasmada de lo cómodo que era.

Hablando de zapatos; en la España de aquel entonces abundaban los limpiabotas, auténticos maestros en el arte de dar brillo a los zapatos. Eran sobre todo los hombres los aficionados a unos zapatos brillantes, había incluso quien siempre acudía al mismo limpiabotas. Eran los limpiabotas gente honrada, pero, como en todo, había unos cuantos pillos que, de repente, tenían un tacón en la mano, asegurando, con aire penoso, que, desafortunadamente, el tacón había estado roto, pero no había que preocuparse porque, por suerte, tenía uno nuevo, y encima super barato.

Claro que no sólo comía yo bocadillos de calamar. Había cantidad de tascas y bares populares en el barrio antíguo de Madrid donde iba alguna que otra vez con mis “hermanos y hermana españoles“ o con amigos, disfrutando de tapas o platos típicos, a precios razonables.

Esos bares populares como “Las Cuevas de Luis Candela“ se han convertido, entretanto, en una cara y obligada visita para turistas y forasteros.

Aún podría hablar de mucho más, pero pienso que un escritor debería evitar aburrir a sus lectores, por lo que ese es el final de mis recuerdos del Madrid del año 1955.

![[Img #88051]](http://el7set.es/upload/images/07_2022/4888_sin-titulo.jpg)

![[Img #88052]](http://el7set.es/upload/images/07_2022/7657_765_thum_6579_9761_img-20210516-wa00012.jpg) Tras unos pocos días pasados en San Sebastián y Santander, llegué, por fin, a Madrid, donde fuí recibida, efusivamente, en el andén, por los tres hijos menores de mis futuros “padres españoles“, los del intercambio estudiantil, mientras que el hijo mayor estaba en Alemania, con mis padres y hermanos.

Tras unos pocos días pasados en San Sebastián y Santander, llegué, por fin, a Madrid, donde fuí recibida, efusivamente, en el andén, por los tres hijos menores de mis futuros “padres españoles“, los del intercambio estudiantil, mientras que el hijo mayor estaba en Alemania, con mis padres y hermanos.

Más o menos tres meses viviría yo, de ahora en adelante, en la calle Ferraz, en el número 50, hoy famoso por ser la sede del PSOE. El edificio actual, desde luego, no tiene nada que ver con el edificio en que yo viví entonces, uno de esos edificios de finales del siglo XIX, con pequeños balcones de rejas de hierro forjado delante de las ventanas, con un gran portal y con un ascensor de cristal que se movía en una especie de artístico andamiaje. Los sirvientes y suministradores, por cierto, usaban puerta y ascensor diferentes.

Si llegabas tarde a casa, el portal ya estaba cerrado, por lo que había que llamar al sereno, dando unas palmadas, a lo que este acudía con su gran manojo de llaves. Los serenos conocían a toda la gente de su barrio y eran una fuente inagotable de noticias. Así que no es de extrañar que una mañana uno de mis “hermanos españoles“ me preguntase por el chico gordo que me había acompañado a casa la noche anterior.

El piso en donde vivía, era bastante grande. Había una muchacha y una cocinera, a la que la señora de la casa todos los días daba órdenes en cuanto a los platos que preparar y a las cosas que comprar.

La primera mañana de mi estancia me quedé bastante perpleja, cuando la muchacha entró en mi habitación y puso la bandeja con el desayuno encima de mi mesita de noche. Pero pronto me acostumbraría a ese servicio matinal como también a los para mí más que raros horarios de las comidas: La comida, o, como suele decirse hoy, el almuerzo, a las tres y media o incluso más tarde, y la cena a las once. Teniendo en cuenta la sobremesa, uno se levantaba de la mesa a horas bastante tardes, sobre todo por la noche, cuando la sobremesa se prolongaba muchas veces hasta más allá de la una. Más de una vez me echaba una tardía siesta entre las ocho y las diez de la noche para luego estar en forma para la animada sobremesa nocturna.

El Madrid de aquel entonces no tenía nada que ver con la urbe en la que se ha convertido. Uno podía estar sentado, tranquilamente, en una de las terrazas que había a lo largo de la Gran Vía, tomándose un vermouth con unas aceitunas o patatas fritas, sin ser molestado por el tráfico.

En las calles abundaban los Fiat 500 y los taxis, que eran muy baratos, por lo que mi “padre español“ cogía un taxi, todas las mañanas, para ir a trabajar y dedicarse a sus negocios. A veces todavía podían verse taxis que, de repente, se paraban en medio de la calle, con un taxista cabreado saltando del vehículo y tratando de ponerlo en marcha dando vueltas a una manivela.

La calle Ferraz estaba – y está – cerca de la Plaza de España, con su gran monumento dedicado a Cervantes. Cada vez que cruzaba la Plaza en mis paseos hacia el centro, saludaba a Don Quijote sentado en su Rocinante, y a Sancho Panza cabalgando en su burro.

Me gustaba visitar la animada e histórica Plaza Mayor, por la que aún pasaban los tranvías, un medio de transporte muy barato. Todavía más barato era subirse a las escaleras, al arrancar el tranvía, o a la parte trasera, deporte ese, practicado por chicos y soldados jóvenes.

Los días que tenía mucha hambre y no quería esperar a la tardía comida, me compraba en una de las muchas freidurías que había a lo largo de la Plaza, un bocadillo de calamar frito cuyo recuerdo aún hoy me hace la boca agua. Entretanto ha desaparecido la mayoría de las freidurías, pero los bocadillos de calamar de Madrid siguen siendo famosos.

En mis paseos por el Retiro me volví a tropezar con las niñeras que ya había visto en San Sebastian y Santander, esas niñeras de trajes de rayas blanco-azules o blanco-rojas, empujando carritos de ruedas altas y acompañadas de uno o dos niños pequeños, en impecables vestidos o trajes blancos; pero España todavía era un país pobre, por lo que esos niños eran la excepción, abundando los niños mal alimentados y descuidados, sucios y desaliñados.

Muchas veces visitaba el museo del Prado; aún no existían ni el Thyssen-Bornemisza ni el museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía. Este último era un hospital al que, un día, me invitó un estudiante para presenciar una operación de apendicitis, seguro para verme desmayar; pero de eso, nada de nada, aparte de que estábamos en una de las últimas filas del foro escalonado, por lo que nos fue imposible enterarnos de los detalles.

Algún domingo me iba al Rastro, ese enorme rastro donde se puede comprar casi de todo. A mí me interesaban los muchos libros de lance allí expuestos. Siempre era la única chica entre montones de chicos. A la mayoría de las chicas de aquel entonces no les gustaba leer, como tampoco les gustaba hacer senderismo o andar por pueblos, porque siempre llevaban zapatos de tacón alto – una amiga mía me confesó un día que fue a los sesenta cuando probó, por primera vez, un zapato plano, quedando entusiasmada de lo cómodo que era.

Hablando de zapatos; en la España de aquel entonces abundaban los limpiabotas, auténticos maestros en el arte de dar brillo a los zapatos. Eran sobre todo los hombres los aficionados a unos zapatos brillantes, había incluso quien siempre acudía al mismo limpiabotas. Eran los limpiabotas gente honrada, pero, como en todo, había unos cuantos pillos que, de repente, tenían un tacón en la mano, asegurando, con aire penoso, que, desafortunadamente, el tacón había estado roto, pero no había que preocuparse porque, por suerte, tenía uno nuevo, y encima super barato.

Claro que no sólo comía yo bocadillos de calamar. Había cantidad de tascas y bares populares en el barrio antíguo de Madrid donde iba alguna que otra vez con mis “hermanos y hermana españoles“ o con amigos, disfrutando de tapas o platos típicos, a precios razonables.

Esos bares populares como “Las Cuevas de Luis Candela“ se han convertido, entretanto, en una cara y obligada visita para turistas y forasteros.

Aún podría hablar de mucho más, pero pienso que un escritor debería evitar aburrir a sus lectores, por lo que ese es el final de mis recuerdos del Madrid del año 1955.

![[Img #88051]](http://el7set.es/upload/images/07_2022/4888_sin-titulo.jpg)